社員ブログ

-

「 鰤(ぶり)」* 香川県三豊市荘内半島沖

2014年11月29日11月に入り、徐々に寒くなってきました。三豊市荘内半島沖で鰤が釣れだしたそうなので11月15日(土)に行ってきました。

まだ薄暗い、朝6時に出船し、まずは、餌の30cmほどのコノシロを釣ります。ここ数日、餌のコノシロが少なく、餌を釣るのに2~3時間もかかって朝の時合に釣りができないと船長が言っていましたが、当日は、運良く40分程度で十分な餌を確保出来ました。

本命の鰤を狙うためポイントへ移動しました。朝一なので期待が膨らみます。餌のコノシロをつけて仕掛けを入れるとすぐにコノシロが暴れます。

それからしばらくして竿が海中に突き刺さるような強いあたり、合わせを入れて鰤と勝負です。水深が浅いので強烈に引きます。

10分ほどでやっと上がってきました。85cmの鰤!(写真のドヤ顔)。(*^^)v

程なく朝の時合は終了し、昼すぎまで当たりなしの時間が続きました。最後にポイントを大きく移動しました。

これが正解で、20分ほどの短い時合でしたが、鰤とハマチを追加することができました。

天候にも恵まれ、少ないチャンスをものにでき、いい釣りが出来ました!参考URL: 三豊市観光協会(みとよ釣りスポットMAP)

( 輪転チーム:佐野 )

-

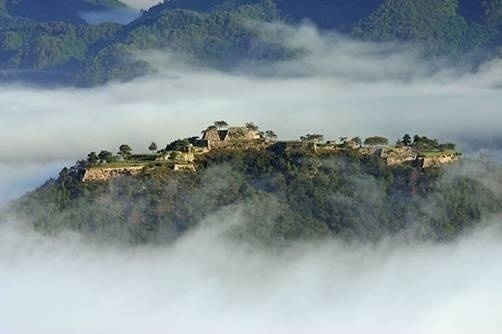

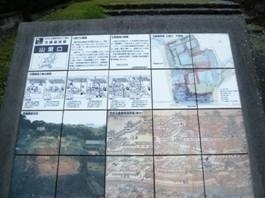

竹田城跡 (兵庫県朝来市)

2014年11月21日

母二人と嫁の4人で竹田城跡に行ってきました。

JR竹田駅から天空バスで麓近くまで行きます。

若者から年配の方まで車中は満員。

バスを降りて、舗装されたなだらかな傾斜は800mほどの登りです。

義理の母は、100mごとにある”残り何メートルです”の看板を見ては、ため息、休憩しながら登り終えると、そこには断崖絶壁の上に観光客の姿があり、絶句意を決して、石の階段を一歩ずつ何とか辿り着きました。

別名 「天空の城」・「虎臥城(とらふすじょう・こがじょう)」

縄張りを守る虎が臥せているように見えることから虎臥城、城下から遥か高く見上げる山の頂に位置し、川霧により霞むことから天空の城「日本のマチュピチュ」とも呼ばれています。11月この時期に早朝気温が下がり、条件が揃うと眼下に雲海が見えます。

朝4時からバスは運行していますが、今回は日中に散策です。

-

佐賀県唐津市 名護屋城跡を訪ねて

2014年11月06日季節はススキから紅葉の景色へと移っていきます。

あいにくの降水確率60%の中、11月3日今日しか行けないと強行して参りました。まずは腹ごしらえをするために立ち寄ったうどん屋さん。福岡県内、近郊に20店舗展開している「牧のうどん」。

博多うどんは、概ね水しめをしないため、柔らいのが特徴です。

博多っ子はそれがうどんということで幼少より食べ慣れているのですが、四国育ちの小職にはどうも馴染めませんでした。どうしてもうどんが食べたい時にはこの店の固麺をいただきます。

そして、ねぎかけ放題、スープおかわり自由ということで、運ばれてきたごぼう天うどんは、トッピングをするとこうなります。

ところで、うどんの発祥については諸説あるようですが、空海上人が平安時代に中国から持ち帰り、日本で初めてうどんが定着したのが博多だと地元では言われています。

博多に帰港した際、貧しい民の食生活を嘆き、うどんの作り方を伝授したというものです。やせた土地と水源に恵まれていない環境は、讃岐と共通点があるのも頷けます。空海上人の博多での功績は、機会があれば「篠栗八十八か所」で紹介していきたいと思います。さて、本題に戻りますと大河ドラマは現在、軍師官兵衛が秀吉の命を受けて、朝鮮へと出兵をしております。

この地に全国から戦国大名が馳せ参じ、一時は30万人を超える人口を抱えたこの小さな町名護屋。大陸に最も近い場所として選ばれたことには感慨深いものはあります。

ただ、一気に膨れ上がった人々には水が足りず、絶えず水争いが起こったということです。

そして、入り組んだ湾から山道を駆け上がった狭いスペースに大名達の陣所が点在しており、現在では草木が覆い茂り、入っていくのは極めて難しいです。

いよいよ、城跡に到着しました。厚い雲に遮られ暗い写真で申し訳ありません。

城跡には、この地で亡くなった方々の墓が数多く見受けられます。しかし、江戸時代には一揆を防ぐため、本丸等建築物はすべて取り壊しになっています。

ここは秀吉が住居として使っていた山里庵。わが故郷「名古屋」を思わせる地名が気に入り、約2年間ここを拠点に朝鮮出兵の指揮をとり、その間に茶会、能などの宴が度々催されたようです。

天候が悪いため、人はまばらでした。いつもは玄海灘のイカで有名な隣町の呼子(よぶこ)目当ての観光客で、大変に賑わいます。遠くは関東からもイカを食べに来られるお客さんがあるようです。地元ではヤリイカと呼びますが、剣先イカのことです。

今度は、家族を連れてイカを食べに来たいものです。

参考URL: 名護屋城(佐賀県唐津市)

( 福岡営業所:小野 )

-

「プラレールのおまけ」と「箱根」で息ぬき (*^^)v

2014年10月25日

日のお昼は神楽坂のマクドナルドでハッピーセット♪

チキンナゲットのセットとパンケーキのセット♪

おまけはプラレール(これがほしくて行ったようなもの (*^^)v )

全8種類の新幹線で今日 私が手に入れたのは?

923形ドクターイエロー!!!かっこいい!!黄色がかわいい!!

このプラレールのおまけ、中身が見えなくて選べないから

開けてみるまでドキドキ。8種類集めるのは大変そうだけど

集めたくなるのよね。

E4系新幹線Max、E5系新幹線はやぶさ、E6系新幹線こまち、

E3系新幹線つばさ、新800系新幹線、700系新幹線ひかりレールスター

そして9月には箱根に行ってきました。

行きは踊り子号で帰りはロマンスカー。

箱根では赤い箱根登山鉄道を満喫。スイッチバックが珍しい。

山の中がのどかです。ゆっくりゆっくり。

そして彫刻の森美術館が広々していてのびのびできます。

東京にいると時々は緑の中で青空を仰ぎたいものです。

そしておもいっきり深呼吸して・・・小さな息抜き、気晴らしは大事ですね。

-

川之江秋祭り(愛媛県四国中央市)

2014年10月20日

今年も川之江秋祭りの季節がやってきました!

秋祭りの3日間、快晴に恵まれるのはまず、奇跡に近いのです。

今年の初日は台風直撃!!

午前中2~3時間だけ運行して、即退散、、、(><)!あっという間でした。2日目は一緒に行く友人と予定が合わなくて見に行けませんでした、、、(><)

でも初日と比べたら天気は良かったみたいで安心しました。

最終日は友人と一緒に港へ行って統一を見ました。

1年ぶりの太鼓台でテンションも急上昇でした!

3日目は快晴に恵まれて暑いくらいでした。

恒例の国道での差し上げは綺麗に上がる所もあれば、

あまり上がらなかったり、ヒヤヒヤする所もありましたが、

とてもよかったし、負傷者も出ず無事でよかったです。

夜は八幡神社から商店街と駅前を統一行動でした。

夜の太鼓台はちょうちんの明かりで昼間とは、

また違う雰囲気が出ていてとても綺麗でした。

今年は台風直撃で2日間しか運行出来なかったけど、

太鼓台を見る事が出来てよかったです!

来年こそ3日間快晴に恵まれる奇跡が起きて欲しいなあ

と思いました。参考URL: かわのえ秋まつり

( ヘリオスチーム:井原 )

-

「鰆 (サワラ) 釣り」

2014年10月04日

今回も釣りネタでごめんなさい (^_^;)

秋分の日が近づき、彼岸花も咲くようになり、だんだんと秋らしい季節になってきました。(横の写真は、自宅の近くに咲いていた少し珍しい白い彼岸花です。)

秋から冬にかけての季節は、魚もよく釣れる時期で、いろいろと情報収集していました。愛媛県松山沖で片口鰯の群れが入ってきて、それに付く鰆がよく釣れている情報がはいってきたので休日を利用して行ってきました。

鰆という魚は、ここ数年、瀬戸内海では激減し、貴重な魚になっています。また、香川県の県魚は、「ハマチ」ですが、昔は、鰆を嫁入りなどの行事に使ったり、普通「ボラ」の卵で作る「カラスミ」も香川では、鰆の卵で作っていたそうで、生活と密着した大事な魚だったそうです。

釣りの方は、鰆は歯が鋭いので、歯が釣り糸に触れるとスパッと切られてしまいます。釣りの相手としては、なかなかの難敵ですが、なんとか数本釣ることが出来ました。釣った鰆は、大事に持ち帰り、定番の鰆西京焼きにしていただきました。脂が大変のっていて美味でした。

( 輪転チーム : 佐野 )

-

●古城跡、秋月を訪ねて(福岡県朝倉市)

2014年09月22日北部九州地方は、8月の日照時間が平年の3割から4割程度しかなく、梅雨から一気に秋に進んでしまったような気候でした。皆さんのお住まいの地方ではどうだったでしょうか。

夏野菜の高騰だけでなく、雨が多い影響から冬野菜の準備が遅れ、今年いっぱいは野菜不足が心配されます。

そんな中、少しの晴れ間に福岡県南部、筑前の小京都と呼ばれている城下町「秋月」を訪ねて参りました。まずは秋月城跡からスタートです。

大手門の手前に土砂の流出を防止するための瓦坂。瓦を土に縦に埋めています。

そして、前のお堀沿いの通りは杉の馬場と言われ春は桜、秋は紅葉で地元の人々を癒してくれる名所となっています。

大手門をくぐり奥へ進むと黒田秋月藩初代藩主黒田長興(ながおき)公を祀る垂裕(すいよう)神社、長興公の居城跡は秋月中学校に姿を変えています。

ここで、初代秋月藩主、黒田長興公について触れておきます。

長興公の父は、現在大河ドラマで松坂桃季が演じている福岡藩初代藩主の黒田長政公です。つまり官兵衛の孫にあたります。

長政公は蜂須賀小六の娘糸姫を娶り女子が生まれましたが、その後黒田家は徳川家に近づくため、糸姫を離縁。その後家康の養女栄姫(えいひめ)を正室として迎えることになります。そして栄姫との間に三男、二女が誕生し、長興公は三男として健やかに育ちます。

長男忠之よりも文武に優れ人望に篤き三男長興を福岡藩主の後継にと考えていた長政公に、「黒田は嫡男が後をとるのが累代の習い」と頑として譲らなかったのが福岡藩の主席家老栗山善助(後の大禅)だったという逸話が残っています。

その諫言を受けた長政公の遺言により、福岡藩は嫡男忠之が後を継ぎ、福岡藩52万石から三男長興に秋月が分与され、秋月藩5万石が誕生するという流れになっていきます。今回の目的のひとつ、長興公が母栄姫を祀るため建立した大凉寺(だいりょうじ)。

ここには栄姫の墓石が大切に美しく保存されています。

管理されている方々のご尽力に頭が下がる思いがしました。

次の最も大事な目的であります古心寺(こしんじ)。秋月藩黒田家は明治維新を迎えるまで12代続きますが、歴代の藩主、室、子の墓があります。長政公の分骨の墓があるのに感動しました。

秋月の中心部は東西2kmほどの町ですので、4時間くらいで歩けました。おいしい空気と風情のある街並みは、最高のいやし空間でした。

秋月黒田家の17代当主という方が書いた本を読みましたが、守り続けることとはどういうことなのか。伝えていくことはどういうことか。

親が子を慈しむ心、子が親を大切に思う気持がしっかりと代々受け継がれていることの素晴らしさを感じることができ、わが身において学ぶことができました。

今後も先人の足跡に触れる機会を得たいものです。参考URL: 秋月城(あきづきじょう)

( 福岡営業所:小野 )

-

「秋祭り」 in 岡山

2014年09月14日この三連休には、岡山県のお祭りを観覧してきた。

同じ“獅子舞”でも地元の獅子舞とは全く違ったので、とても興味深く観覧することができた。

獅子舞

赤と緑の獅子がそれぞれ舞を奉納。

最初はゆっくりとした動きだが、途中(獅子が酒を飲む動きの後)からは激しくなり、観客の小さい子達は驚いていた。奉納後、獅子に噛んで貰えるが、当然のごとく泣く子供が続出。

御神輿

数人がかりで掛け声と共に持ち上げた後、住宅地の細い道を練り歩く。

御神輿とは別に、太鼓や笛の集団も練り歩く。

だんじり

昼間は所定の場所に待機しており、夜になると男性十数人が引いて回る。

住宅地の道は狭い箇所が多く方向転換などは大変であるが、見せ場でもあり、中では子供数人が太鼓を叩いていた。地方により異なる秋祭りを家族で楽しんで来ました ♪

( 高速チーム:田淵 )

-

京都 「祇園祭」

2014年09月13日「祇園祭」は京都の夏の風物詩として、7月1日から1ヶ月間にわたって行われる長い祭りである。

屏風祭といわれ、その家に伝わる国宝を見せてくれたり、お茶をたててくれる。

時間があれば、山鉾の巡礼場所をめぐれば楽しい山や鉾が立ち並んで、夜には夜店がでる。

入場料を約¥1,000円を支払うと、山鉾に、乗るコトが出来る。

祇園囃子の音が流れている。

「コンコンチキチン、コンチキチン♪」今年から、1000年以上続いていた、後祭りが復活し、7月24日に花傘巡行が行われた。

祇園祭りの由来について

祇園祭という名称は、八坂神社がかっては神仏習合の祇園社と呼ばれていたことに由来する。

祇園社の祭神の牛頭天王が祇園精舎の守護神であったとされたので祇園神とも呼ばれ、神社名や周辺の地名も祇園となり、祭礼の名も祇園御霊会となった。

明治維新による神仏分離令により神社名が八坂神社で祭礼名を祇園祭に変更された。

花傘巡行とは、約1000人からなる行列巨大な鉾などは出ないが、織物業者や花街がメインで参加する為、行列の華やかさは随一。

巫女さんのような神饌行列、芸舞妓はん、鷺踊、万灯踊、そして花傘娘とほとんど女人禁制の山鉾巡行とは対照的に、女性が大量動員される神事である。

巡行は朝10時スタート、紅袴の神饌行列が、四条通りに進入。

その後ろに神饌花車祇園太鼓、花傘や稚児が続く。

猛暑の中、淡々と演奏を続く祇園囃子は京都の夏の風物詩である。

※今年から、後祭の山鉾巡行が復活され、巡行ルーが変更になった。

八坂神社 ~ 四条寺町 ~ 寺町御池 ~ 河原町御池 ~ 四条河原町 ~ 八坂神社

見所は、寺町御池から四条河原町の間で、後祭山鉾巡行の後に連続して巡行をする事になり両方楽しめる♪参考URL: 京都「祇園祭」

( 大阪営業所:新潟 )

-

「鉄道模型Nゲージ」

2014年09月08日子どもにたまたまプレゼントしたプラレールが、不幸の始まりでした!?

ここにきて鉄道模型Nゲージに「はまって」しまいました。

小遣いの範囲で・・・という我が家の取り決めで、

少ない小遣いから密かに積み立てて・・・・・

お店でやっと手にしたときのワクワク感はいいものです。毎晩350mlの発砲酒を飲みながら、にやけている「おやじ」がいます。

明日も仕事!早く寝ないと!と分かっていても、夜更かしの原因です(^^;)

C56 国鉄のテンダー式蒸気機関車では日本最小。

地方のローカル線で活躍していたかわいいSLです。

C62 2号機+C62 3号機+C62 15号機+急行ニセコ(9両編成客車)。

先頭の2号機機関車前部デフレクターには「ツバメ」マーク入り!!

引退時伝説の3重連編成列車を再現!!参考URL: 「鉄道模型Nゲージ」

( 東京営業所:中村 )